「Webアクセシビリティって何から始めればいいの?」

「Webアクセシビリティってチェックツールがたくさんあって、どれを選べばいいかわからない」

「法律で定められた基準への対応が必要だけど、具体的に何をすればいいの?」

――中小企業のWeb担当者なら、一度は抱いたことのある悩みではないでしょうか。

実は、適切なツールを選ぶことで、専門知識がなくても効率的にWebアクセシビリティ対応を進めることができます。

段階的に改善を進めることで、法的要件をクリアしながらSEO効果までも期待できます!

この記事では、Webアクセシビリティの基本から、法的基準に対応できるおすすめツールの詳細解説まで、分かりやすくご紹介します。

目次

- Webアクセシビリティとは?なぜ大切なの?

- 知っておきたいWebアクセシビリティ関連の法律と基準(JIS/WCAG)

- Webアクセシビリティチェックツールを使うと何が良いの?

- 【2026年最新】おすすめツール一覧と比較

- ツール別詳細ガイド(料金・使い方・向いている企業)

- 失敗しないツールの選び方

- 実際の改善手順(Step by Step)

- よくある質問と回答

- まとめと今後の動向

Webアクセシビリティとは?なぜ大切なの?

Webアクセシビリティってどういう意味?

Webアクセシビリティとは、年齢や障害の有無、使っている機器に関係なく、すべての人がWebサイトを使えるようにすることです。

たとえば、こんな配慮のことを指します:

目が見えない・見えにくい人のために

- 写真や図に説明文をつける(「笑顔の女性社員」など)

- 文字の色と背景色のコントラスト(濃淡の差)をはっきりさせる

- 文字の大きさを変更できるようにする

音が聞こえない・聞こえにくい人のために

- 動画に字幕をつける

- 重要な音の情報を文字でも伝える

手や指が不自由な人のために

- マウスを使わず、キーボードだけで操作できるようにする

- ボタンを押しやすい大きさにする

理解や記憶が困難な人のために

- 難しい言葉を避け、分かりやすい文章で書く

- 操作手順を明確にする

なぜWebアクセシビリティが重要なの?

1. 法律で決められているから

公共機関(役所など)では既に対応が義務になっており、民間企業でも今後義務化される可能性があります。

2. お客様の幅が広がるから

- 新しい顧客層:高齢者や障害のある方にもサービスを提供できる

- 検索で見つかりやすくなる:Googleなどの検索エンジンも使いやすいサイトを上位表示する

- 会社のイメージアップ:社会的責任を果たす企業として評価される

3. 結果的にみんなが使いやすくなるから アクセシビリティに配慮したサイトは、健常者にとっても使いやすく、管理しやすいサイトになります。

知っておきたいWebアクセシビリティ関連の法律と基準(JIS/WCAG)

JIS X 8341って何?

JIS X 8341は、日本でWebアクセシビリティの技術的な決まりを定めた工業規格です。正式名称は長いので覚える必要はありませんが、

「日本の公式なWebアクセシビリティの基準」と考えてください。

重要なポイント

- 2016年に新しくなり、世界基準と同じレベルになった

- 役所や公共機関のWebサイトでは対応が強く求められている

- レベルは3段階(A、AA、AAA)に分かれ、「AA」を目指すのが一般的

WCAG(ダブリューシーエージー)って何?

WCAGとは 世界中で使われているWebアクセシビリティのガイドライン(指針)です。

「世界共通のルールブック」のようなものですね。

WCAGの主なバージョン

WCAG 2.1(2018年策定)

- スマートフォン対応の項目を強化

- 認知機能(理解や記憶)に関する配慮を追加

- 現在最も多く使われているバージョン

WCAG 2.2(2023年策定)

- 認知機能への配慮をさらに強化

- ユーザーインターフェース(操作画面)の使いやすさを向上

- 最新の技術に対応

覚えておきたい4つの基本原則

WCAGとJIS X 8341は、以下の4つの基本原則に基づいています:

- 知覚できること:情報や画面の要素が認識できる

- 操作できること:画面やメニューが操作できる

- 理解できること:情報や操作方法が理解できる

- 安定していること:様々な機器や技術で確実にアクセスできる

Webアクセシビリティチェックツールを使うと何が良いの?

ツールを導入するメリット

1. 作業時間が大幅に短縮される

- 手作業なら数日かかる作業が数時間で完了

- 複数のページを一度にチェック可能

- 定期的な確認が自動でできる

2. 専門知識がなくても大丈夫

- 複雑な技術基準を自動で判定してくれる

- 改善方法も同時に教えてくれる

- 見落としがちな問題も発見できる

3. 継続的にサイトの品質を保てる

- 新しいページを公開する時の自動チェック

- 既存ページの定期的な確認

- 改善効果を数字で確認できる

4. コストを削減できる

- 外部の専門業者に頼む費用を削減

- 修正のやり直し作業が減る

ツールを用いたサイト改善の基本的な流れ

ツールを使った一般的な改善の流れは以下の通りです:

現状確認 → 問題点の発見 → 優先順位を決める → 改善作業 → 効果確認 → 継続的な管理

各段階でのツール活用

- 現状確認:自動スキャンでサイト全体の状況を把握

- 問題点の発見:詳細レポートで具体的な問題を特定

- 改善作業:修正方法の提案を参考に対応

- 効果確認:再度スキャンして改善効果を確認

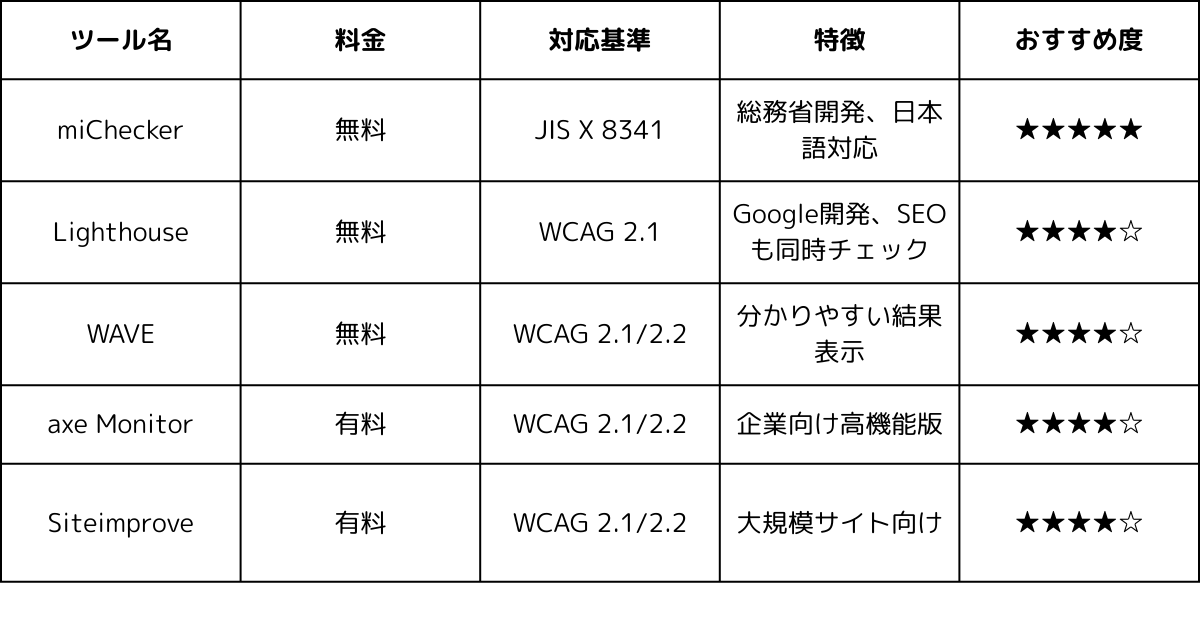

【2025年最新】おすすめツール一覧と比較

無料/有料ツール比較表

ツール別詳細ガイド(料金・使い方・向いている企業)

1. miChecker(無料・日本製)

基本情報

- 開発元:総務省

- 料金:完全無料

- 対応基準:JIS X 8341

- 言語:日本語

特徴

- 日本の政府が開発した信頼できるツール

- JIS X 8341に完全対応

- Windows、Mac、Linuxで使える

- インターネットに接続しなくても使用可能

こんな企業におすすめ

- 公共機関や自治体

- JIS X 8341への確実な対応が必要な企業

- 日本語での詳しい説明が欲しい企業

- 予算をかけずに本格的なチェックをしたい企業

使い方の手順

- 公式サイトからダウンロード・インストール

- チェックしたいWebページのアドレスを入力

- 自動でJIS X 8341の各項目をチェック

- 詳しいレポートで問題点と解決策を確認

2. Lighthouse(無料・Google製)

基本情報

- 開発元:Google

- 料金:完全無料

- 対応基準:WCAG 2.1

- 言語:英語(一部日本語)

特徴

- Chromeブラウザに最初から入っている

- アクセシビリティ以外も同時チェック(SEO、ページ速度等)

- 0-100点の分かりやすいスコア表示

- 開発チームとの連携も可能

こんな企業におすすめ

- SEO対策も同時に行いたい企業

- Googleの基準に合わせたい企業

- 開発チームがいる企業

- サイト全体の品質向上を目指す企業

使い方の手順

- Chrome ブラウザでサイトを開く

- 開発者ツール(F12キー)を開く

- 「Lighthouse」タブを選択

- 「Generate report」をクリックして実行

3. axe Monitor(有料・企業向け)

基本情報

- 開発元:Deque Systems

- 料金:月額約10万円~

- 対応基準:WCAG 2.1/2.2

- 言語:英語

特徴

- 世界最大手のアクセシビリティツール会社が開発

- 大規模サイトの継続監視に特化

- 他のシステムとの連携が可能

- 詳細な分析レポートと改善提案

こんな企業におすすめ

- 100ページ以上の大規模サイト

- 継続的な監視体制を作りたい企業

- 開発プロセスに組み込みたい企業

- 予算に余裕がある企業

導入時のポイント

- 無料お試し期間で効果を確認

- 既存の作業フローとの統合を検討

- チーム全体での運用ルールを策定

4. Siteimprove(有料・大企業向け)

基本情報

- 開発元:Siteimprove

- 料金:月額約10万円前後~

- 対応基準:WCAG 2.1/2.2、JIS X 8341

- 言語:多言語対応

特徴

- アクセシビリティ以外も統合管理(SEO、品質等)

- 大規模組織での運用に最適化

- 詳細な分析とレポート機能

こんな企業におすすめ

- 大企業や大規模組織

- 複数部署での統合管理が必要な企業

- 最新のAI機能を活用したい企業

- 総合的なWebサイト管理を行いたい企業

失敗しないツールの選び方

サイト規模別選定ガイド

小規模サイト(50ページ以下)

- おすすめ:miChecker + Lighthouse

- 理由:無料で基本的な問題は十分発見可能

- 運用:月1回の手動チェック

中規模サイト(50〜200ページ)

- おすすめ:WAVE + axe DevTools

- 理由:効率的なチェックと詳細な分析のバランスが良い

- 運用:週1回の定期チェック

大規模サイト(200ページ以上)

- おすすめ:axe Monitor または Siteimprove

- 理由:自動化と継続監視が必要

- 運用:毎日または週2回の自動チェック

運用体制に合わせた選定ポイント

技術者がいない場合

- 画面操作で使えるツールを選択

- 日本語サポートがあるものを優先

- 推奨:miChecker、WAVE

開発チームがある場合

- 開発工程に組み込み可能なツール

- システム連携ができるもの

- 推奨:axe Monitor、Lighthouse CI

予算重視の場合

- 無料ツールの組み合わせで対応

- 段階的に有料ツール導入を検討

- 推奨:miChecker + Lighthouse + NVDA

実際の改善手順

基本的なWebアクセシビリティ対応手順

Step 1:現状チェック(どんな問題があるかを知る)

- ページを選ぶ

- 重要度の高いページから優先

- トップページ、サービス紹介、お問い合わせ等

- ツールを実行する

- 選んだツールで自動チェック

- 複数ツールでの結果照合も推奨

- 結果を記録する

- 画面キャプチャやレポートを保存

- 問題の重要度を記録

Step 2:問題整理(何から手をつけるかを決める)

- 問題を分類する

- 法的に必須な項目

- ユーザーへの影響が大きい項目

- 技術的に修正が簡単な項目

- 優先順位を決める

- 緊急度×重要度で判断

- 使える時間と予算を考慮

- 修正計画を立てる

- 担当者とスケジュールを決定

- 必要な予算を算出

Step 3:改善実施(実際に修正する)

- 段階的に改善する

- 影響の大きい問題から着手

- 小さな修正の積み重ねを重視

- 修正内容を記録する

- 何をどう修正したかを記録

- 今後の参考資料として保管

- チーム内で共有する

- 修正方法やノウハウを共有

- 同じ問題の再発を防ぐ

Step 4:効果確認(良くなったかどうかをチェック)

- 改善効果を確認する

- 同じツールで再度チェック

- スコアや問題数の変化を記録

- 実際に使ってもらう

- ユーザーによる使用感確認

- 障害のある方によるテストも推奨

- 継続監視体制を作る

- 定期チェックのスケジュール設定

- 新規ページ追加時のチェック体制構築

チェックリスト活用法

必ずチェックすべきポイント(優先度高)

- 画像に適切な説明文がある

- 見出しタグ(h1, h2等)が適切に使われている

- 文字と背景の色のコントラストが十分である

- キーボードだけで操作できる

- フォーム(入力欄)にラベルが適切に設定されている

できれば対応したいポイント(優先度中)

- 動画に字幕がついている

- エラーメッセージが分かりやすい

- ページタイトルが内容を表している

- リンク文字が目的を表している

- 自動再生される音声がない

さらに良くするためのポイント(優先度低)

- ページの構造が論理的である

- 専門用語に説明がある

- 時間制限がある場合は延長可能

- 点滅する要素が適切に制御されている

- 複数の方法で目的のページにたどり着ける

よくある質問と回答

Q1:どのツールから始めれば良いですか?

A: まずは無料の「miChecker」と「Lighthouse」の組み合わせをおすすめします。miCheckerで日本の基準(JIS X 8341)を、LighthouseでGoogle基準とSEO効果を同時に確認できます。どちらも無料で、日本語の情報も豊富です。

Q2:Webアクセシビリティに関するすべての問題を解決する必要がありますか?

A: 完璧を目指す必要はありません。まずは法的に必須な項目と、ユーザーへの影響が大きい問題から解決していきましょう。段階的な改善で十分効果は得られます。100点を目指すより、継続的に改善することが大切です。

Q3:ツールによって結果が違う場合はどうすべきですか?

A: ツールによって検出する基準が異なるのは正常です。複数のツールで指摘される問題を優先的に修正し、どのツールを主軸にするかを事前に決めておくことが大切です。迷った時は、より厳しい基準のものを採用すると安全です。

Q4:Webアクセシビリティ改善効果はどのくらいで現れますか?

A: 簡単な修正(画像の説明文追加等)は即座に効果が現れます。検索エンジンでの評価向上は2-3ヶ月、ユーザーの使いやすさ向上は段階的に現れます。継続的な取り組みが重要です。

Q5:外部業者に依頼すべきでしょうか?

A: 基本的な改善は自社で十分可能です。ただし、大規模な構造変更や高度な技術的対応が必要な場合は、専門業者への相談をおすすめします。まずはツールで現状把握してから判断しましょう。

Q6:スマートフォンサイトも同じツールで対応できますか?

A: 多くのツールはスマートフォン表示にも対応していますが、スマートフォン専用の確認も重要です。Lighthouseはスマートフォン表示でのチェックも可能なので活用しましょう。タッチ操作や画面サイズも考慮が必要です。

Q7:定期的なチェックはどの程度の頻度が適切ですか?

A: サイトの更新頻度により異なりますが、以下を目安にしてください:

- 小規模サイト:月1回

- 中規模サイト:2週間に1回

- 大規模サイト:週1回または毎日自動チェック

Q8:社内の理解を得るにはどうすればいいですか?

A: まず小規模な改善から始めて成果を見せることが効果的です。「法的リスクの回避」「SEO効果」「顧客満足度向上」など、ビジネスメリットを具体的な数字で示すと理解が得られやすくなります。

まとめと今後の動向

この記事のポイント整理

1. ツール選択の基本

- 無料ツール(miChecker + Lighthouse)から始める

- サイト規模と運用体制に合わせて選択

- 複数ツールの組み合わせが効果的

2. 効果的な活用方法

- 段階的な改善アプローチ

- 継続的なチェック体制の構築

- チーム全体での知識共有

3. 成功の秘訣

- 完璧を求めず継続的な改善を重視

- 法的要件と実用性のバランス

- ユーザー視点での検証も重要

最後に:今すぐ始めるアクションプラン

今週やること

- miCheckerをダウンロード・インストール

- 自社サイトの主要3ページをチェック

- 問題点をリストアップ

今月やること

- 簡単に修正できる問題から着手

- チーム内でアクセシビリティの重要性を共有

- 継続的なチェック体制を検討

3ヶ月後の目標

- 主要ページのアクセシビリティスコア向上

- 新規ページ作成時のチェック体制確立

- 効果測定と次段階の計画策定

プロフェッショナルなサポートが必要な場合は

Webアクセシビリティは、すべての人が平等に情報にアクセスできる社会を作るための重要な取り組みです。同時に、SEO効果やユーザビリティ向上など、ビジネス面でのメリットも大きいものです。

しかし、実際に取り組んでみると

「技術的な部分で行き詰まった」

「社内のリソースが足りない」

「より専門的なアドバイスが欲しい」

といった場面も出てくるかもしれません。

そんな時は、Webアクセシビリティの専門知識を持つパートナーと連携することで、より効率的で確実な改善を進めることができます。株式会社ブリッジコーポレーションでは、これまで多くの企業や団体のWebアクセシビリティ改善をサポートしてきた実績があります。

ブリッジコーポレーションのサポート内容

- 現状診断と改善計画の策定

- JIS X 8341準拠のための技術的支援

- 社内チームへの教育・研修プログラム

- 継続的な運用体制の構築支援

- 法的要件への適合性確認

まずは小さな一歩から。今日からWebアクセシビリティの改善を始めましょう!

自社での取り組みに限界を感じた際は、いつでもお気軽にご相談ください。あなたの会社のWebサイトが、すべてのユーザーにとって使いやすい場所になるよう、しっかりとサポートいたします。

お問い合わせ